摘要:3月30日,浙江省博物館���,“緣木問道·黃小明藝術(shù)精品展”揭幕����。黃小明的父親——東陽(yáng)竹編界健在的最年長(zhǎng)藝人黃樹銀也來(lái)到展覽現(xiàn)場(chǎng)����,以97歲高齡見證兒子的第二場(chǎng)個(gè)人木雕藝術(shù)展。父子倆年齡加起來(lái)超過(guò)150歲����,在當(dāng)代中國(guó)工藝美術(shù)界可謂前無(wú)古人。

在杭州的熏風(fēng)和西湖的柔波里��,這場(chǎng)展覽將延續(xù)到5月6日

道�、法�、術(shù)�����、器����,獨(dú)立而不改����,周行而不殆。

經(jīng)過(guò)40年的歷煉����,出生于1965年的中國(guó)工藝美術(shù)大師黃小明已完成了用工具、技術(shù)探索總結(jié)東陽(yáng)木雕創(chuàng)作規(guī)律的階段��,正跋涉在緣木問道�����、以道御術(shù)的路上�����。

3月30日,浙江省博物館����,“緣木問道·黃小明藝術(shù)精品展”揭幕。黃小明的父親——東陽(yáng)竹編界健在的最年長(zhǎng)藝人黃樹銀也來(lái)到展覽現(xiàn)場(chǎng)�����,以97歲高齡見證兒子的第二場(chǎng)個(gè)人木雕藝術(shù)展��。父子倆年齡加起來(lái)超過(guò)150歲�����,在當(dāng)代中國(guó)工藝美術(shù)界可謂前無(wú)古人����。

在杭州的熏風(fēng)和西湖的柔波里,這場(chǎng)展覽將延續(xù)到5月6日�。

湖畔求學(xué) 問道之始

展覽現(xiàn)場(chǎng),一群鬢發(fā)斑白的中年人指點(diǎn)著墻上的速寫稿����,尋找著各自的身影?�!斑@是1987年我們到蘇州寫生后坐船回杭,沒想到小明把船上的游客也畫下來(lái)了�����!”“這個(gè)戴鴨舌帽的家伙�,當(dāng)年他不是睡在小明的上鋪嗎�����?”……他們是1985年至1987年黃小明在浙江省工藝美術(shù)學(xué)校學(xué)習(xí)時(shí)的同窗好友����,聽說(shuō)黃小明來(lái)杭辦展,十幾人相約前來(lái)道賀并敘舊����。

1985年,在原東陽(yáng)木雕總廠木雕設(shè)計(jì)院工作的黃小明通過(guò)考試��,進(jìn)入省工藝美術(shù)學(xué)校���,開啟了求索東陽(yáng)木雕傳統(tǒng)與現(xiàn)代���、東方與西方融合的藝術(shù)歷程�����。兩年半的求學(xué)生活中����,速寫本�����、鋼筆成了他的隨身之物�����,每天吃過(guò)晚飯后他先在食堂里完成作業(yè)�����,然后騎上自行車到學(xué)校附近的杭州火車站練習(xí)人物寫生��。當(dāng)年的苦練�����,成就了他精準(zhǔn)的木雕造型能力�����,還創(chuàng)新出“速寫木雕”。

38幅寫生稿中���,最大的那幅繪于2008年����。那一年���,黃小明走遍了周莊、同里����、西塘、烏鎮(zhèn)等江南古鎮(zhèn)���,擷取水鄉(xiāng)古村精華��,創(chuàng)作了小型落地屏《憶江南》���。2016年G20杭州峰會(huì)召開前夕,為裝飾主會(huì)場(chǎng)貴賓休息室����,相關(guān)部門邀請(qǐng)黃小明將《憶江南》擴(kuò)展成長(zhǎng)寬均達(dá)5米余的大型掛屏�����,與同樣被安放在貴賓室內(nèi)的《百鳥朝鳳》落地屏一起�,成為講述中國(guó)故事����、展示浙江文化、彰顯杭州特色的重要載體���。

其實(shí)�,黃小明與杭州的緣分始終不絕如縷�。此次展覽,他就帶來(lái)了與杭州結(jié)緣的第一件作品——被安裝在西湖雷峰塔內(nèi)����、融中國(guó)傳統(tǒng)詩(shī)書畫印于一體的“竹簡(jiǎn)木雕”,以及為西湖國(guó)賓館打造的龍鳳主題花格窗��。收放自如的體量��,精致典雅的畫面,無(wú)聲地代言著黃小明木雕“可居廟堂之高����,可處江湖之遠(yuǎn)”的普適性,以及他為推動(dòng)?xùn)|陽(yáng)木雕融入當(dāng)下生活而作出的努力�����。

“創(chuàng)作即修行���,創(chuàng)新以問道�?��!秉S小明說(shuō),東陽(yáng)木雕的“道”�����,就是與日常生活緊密交融�。

半世創(chuàng)新 求道漸悟

創(chuàng)新的痕跡,在黃小明的木雕作品中清晰可見�。

展廳入口,巨大的兩幅《游》系列木雕把重重疊疊的魚群轉(zhuǎn)化成秩序和團(tuán)隊(duì)之美�����。這種對(duì)生活中司空見慣物事與景象的捕捉、表現(xiàn)能力����,顯示了黃小明作為藝術(shù)家的美的創(chuàng)造力。他的木雕題材����,總是不走尋常路。像少數(shù)民族人物在東陽(yáng)木雕中并不鮮見����,他《晨》單單挑了藏族女性,卻又不表現(xiàn)這個(gè)群體的美麗善舞����,而以油畫般的光影、超寫實(shí)的肌理�����,刻畫出晨光中等待日出的牧羊女的忍辱負(fù)重和飽含期待���,賦予了人物宗教的靜穆感�。獨(dú)特的木雕語(yǔ)言和藝術(shù)氣質(zhì)深深打動(dòng)了專家們,促成了浙江省博物館將其永久收藏����。

十多年前與中國(guó)美院宋浩霖教授合作的《九龍圖》則對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)龍紋作了創(chuàng)新性的演繹,不再沿襲雕繢滿眼的“滿地雕”模式��,而是刪繁就簡(jiǎn)��,將中國(guó)傳統(tǒng)的云紋�、海水、山崖等背景紋飾作極簡(jiǎn)處理并與九龍適當(dāng)分離���,大面積留白讓畫面更加空靈�,開創(chuàng)了國(guó)畫木雕的新境����。

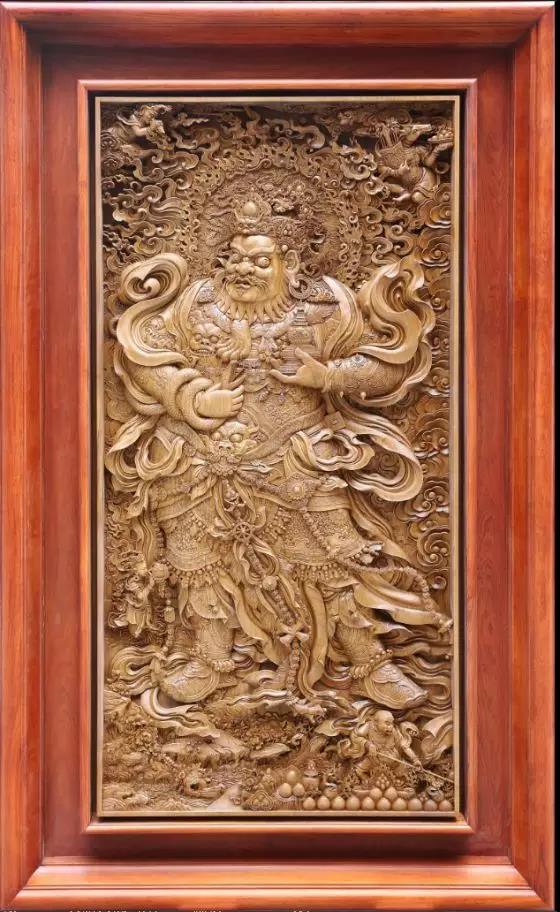

唐卡木雕是黃小明2017年的創(chuàng)新之作。他與中國(guó)工藝美術(shù)大師���、青海熱貢唐卡傳承人娘本合作,以娘本的唐卡為設(shè)計(jì)藍(lán)本���,創(chuàng)作了《四大金剛》�����。飽滿壯碩的藏傳佛教人物雖然占據(jù)了整個(gè)畫面��,卻毫無(wú)臃腫����、突兀的感覺,顯得莊嚴(yán)神圣��。2017年9月�����,黃小明在中國(guó)國(guó)家博物館舉辦個(gè)人藝術(shù)展覽��,《四大金剛》被國(guó)博收藏��。

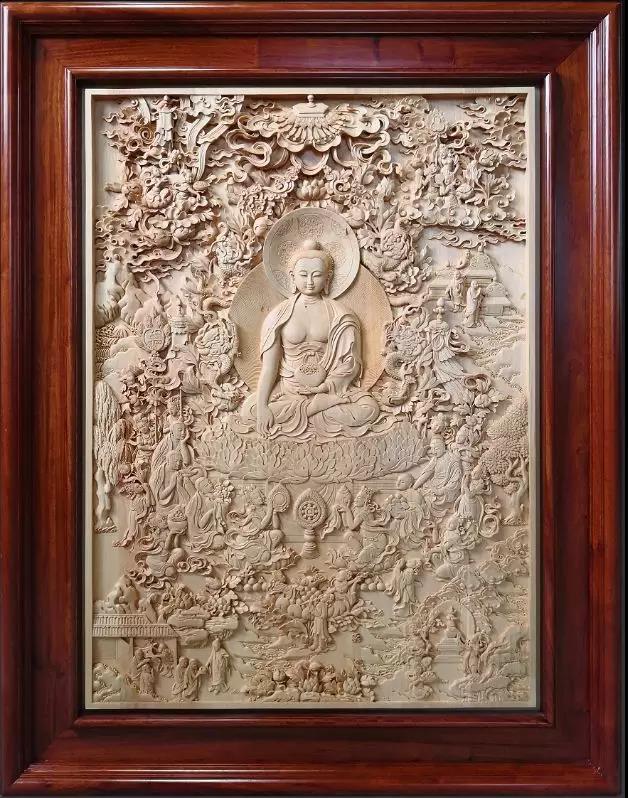

此次展覽��,他又帶來(lái)了唐卡木雕新作《釋迦牟尼佛本生故事》����,用線條精致、造型精準(zhǔn)的薄浮雕技法�,描述了佛教人物的純美���。

遠(yuǎn)游何處不銷魂。在行走中更新靈感��,在思考中磨礪刀鋒��,才能造就“志于道而游于藝”的從容狀態(tài)���。因旅游而衍生的木雕佳作���,黃小明足以寫一本書。一組黑白相間的彩繪立體木雕《企鵝》���,就是他游歷南極后用東陽(yáng)木雕展現(xiàn)最古老游禽在冰天雪地生活的場(chǎng)景���。這19只動(dòng)作各異、憨態(tài)可掬的企鵝�,拓展了東陽(yáng)木雕的國(guó)際化視野,再次展示了傳統(tǒng)木雕在現(xiàn)代生活中大有可為�。

“藝術(shù)創(chuàng)作者必須深入體驗(yàn)生活,感悟生活����。生活是藝術(shù)創(chuàng)作的源泉?����!鼻笏靼肷?��,黃小明一直以美的作品感召人們愛美的心�,借以真正地完成人們的生活

遽然變軌 傳承有道

這一天����,黃小明為父親編著的新書《匠者仁心》同步發(fā)布?��!斑@是一場(chǎng)獻(xiàn)給父親的展覽���,我以此致敬父親,致敬他這一輩人的匠心和良知�����?���!秉S小明動(dòng)情地說(shuō)���,匠心和良知,是技藝之外最需要傳承的“道”�����,也是最高的“道”����。

16歲那年,面臨退休的黃樹銀說(shuō)服了正在千祥高中讀高一的黃小明�,讓他接班學(xué)習(xí)木雕技藝?�!耙晕业某煽?jī)�,考上大學(xué)并非難事。但父親跟我說(shuō)��,我們家就是做手藝的命�,手藝也是一種文化?�!笔炙囈彩俏幕?����,一語(yǔ)讓黃小明毅然“變軌”?��!皼]想到的是,我當(dāng)不了大學(xué)生�����,卻成了中國(guó)工藝美術(shù)大師�����?!弊屗锌氖牵?jīng)過(guò)3年苦讀��,他獲得了復(fù)旦大學(xué)EMBA碩士學(xué)位�,同時(shí)圓了“大學(xué)+大師”的夢(mèng)想。

父親黃樹銀的低調(diào)�����、樸實(shí)���、善良�����、勤奮���,為黃小明樹立了最好的榜樣:作為新中國(guó)成立初期籌建東陽(yáng)竹編生產(chǎn)組織的主要成員�,他設(shè)計(jì)主創(chuàng)的《八角提籃》被省政府選中作為新中國(guó)成立十周年獻(xiàn)禮赴京展覽�;參與創(chuàng)作的《五獅戲球》、《八角塔》���、《香爐閣》已成為東陽(yáng)竹編經(jīng)典之作�。在創(chuàng)作全國(guó)竹編行業(yè)唯一國(guó)家級(jí)工藝珍品《九龍壁》時(shí)���,黃樹銀以一人之力獨(dú)創(chuàng)3種龍鱗編織技法�,受到政府表彰���。他不僅自己忠誠(chéng)于東陽(yáng)竹編事業(yè)��,還鼓勵(lì)支持子女從事工藝美術(shù)行業(yè)���,把兩個(gè)兒子黃小明、黃學(xué)敏分別培養(yǎng)成國(guó)家級(jí)和省級(jí)工藝美術(shù)大師。浙江省工藝美術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)��、中國(guó)美院副院長(zhǎng)杭間由衷感言:“黃樹銀先生當(dāng)?shù)闷稹蠼场@個(gè)詞��。篾匠的‘仁好’���,是傳統(tǒng)手工藝具有‘德行’的一種典型?���!彼€評(píng)價(jià)黃小明在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,與現(xiàn)代審美融會(huì)貫通�����,創(chuàng)新東陽(yáng)木雕藝術(shù)風(fēng)格�����,促進(jìn)了這一傳統(tǒng)工藝在當(dāng)代的進(jìn)步與發(fā)展���。

“父親的一生讓我明白���,作為一名傳統(tǒng)工藝從業(yè)者,必須把技藝的傳承當(dāng)成永恒的使命,匠心和良知?jiǎng)t是傳承的兩翼�。”讓黃小明欣慰的是�,受父親與祖父的熏陶,年僅7歲的兒子黃藝瑞也與竹木藝術(shù)有著親近感�。溶于血脈里的傳統(tǒng)文化基因,將生發(fā)出什么樣的傳承圖景��?黃小明的回答是“把未來(lái)交給時(shí)間書寫”��。

未來(lái)�,正以一種堅(jiān)定的姿勢(shì)向黃小明走來(lái)。伴隨與日俱增的木緣�,除了不斷問世的驚艷之作,還有與時(shí)俱進(jìn)的“道行”�。